Las Tías de “La Gardenia”

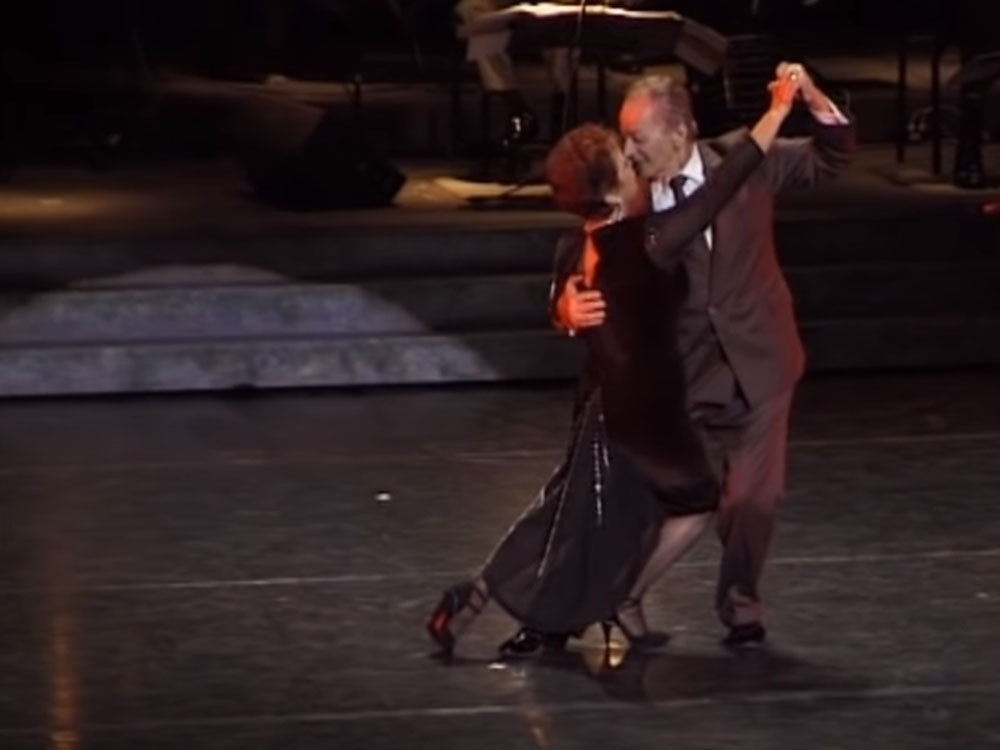

Autor/a: Daniel Pereyra

Nosotros éramos el mobiliario Luis XV de aquellas noches, la Hugo, la Javier, la Jesusa, la Marta con la Pacu, y la bella Gise. Nos habíamos convertido, por decisión propia, en “las Tías de la milonga”. Eso fue cuando Eduardito se sumó a nuestra mesa y nos adoptamos. Para liberarnos de las maledicencias lo bautizamos “la Sobrina”. En tono de grotesco nuestra mesa se convirtió en un santuario. Nos gustaba ese esplendor pasajero de estrellita de navidad. Nos inventariaron igual que al mantel, los platos, las empanadas, el piano, los tacos de Adriana, el bulto del mesero, el aire acondicionado. “La Gardenia” nos mezclaba como en una ensalada de frutas. Había un cartel que decía: “Aquí es con respeto, convivencia e inclusión”. Cada cual se calzaba sus zapatos o sus tacos y se hacía dueño o dueña de la pista. Relucían esas noches de vinos con pasión de tangueros. Íbamos y veníamos chocando las copas entre amigos, de mesa en mesa. Enfundados en pantalones milongueros, bajo la lluvia de purpurina, exhibíamos nuestros tatuajes; flotaba en el aire el aliento y la promesa del fuego. Adriana era la imagen divina, Madre Protectora de los diversos, la musa de los bordes, alma vivaz que con Nicolo, el director del Quinteto Pinot Noire, le ponían onda a cada miércoles. Eran los presentadores del show, con la escenografía de los instrumentos de la orquesta detrás: saludaban a los amigos celebrities del medio artístico, daban la bienvenida a todos y por último, la performance de sus Tías protectoras: el público era invitado a aullar, los mozos aplaudían para reforzar, las chicas de la barra acompañaban el clima festivo, nosotros saludábamos como las embajadoras de las comparsas de carnaval. Ese día, a esa hora nos sacábamos chispas, exhibíamos las habilidades en la pista, el bailongo estaba a pleno. Una babel del canyengue que fulgía su gallinero hipnótico. Hasta que llegó un tropel de caballos engominados, con pechos rudos de cotillón, prometieron ser el centro de la incomodidad. Se sentaron en una mesa que estaba reservada en el borde, los mozos no los pudieron sacar. La orquesta arrancó un tango que nos gustaba a todos, el violinista nos miró y nos hizo un gesto para que llenemos la pista. Como de costumbre salimos a bailar asegurándonos con rapidez a la pareja más próxima. Nos empavonamos, paramos nuestros culos, nos abrazamos y arrancamos. Convivíamos con armonía entre los cruces, los ochos, los giros, las sacadas. Los muchachones exudaban rancio, con vencimiento, aplaudían y silbaban a los bailarines con gestos burlones. Se sumaron al redil: “Acá llegamos nosotros”, “El tango entre machos”, pendencieros, arrogantes. Desarmaron el círculo de las agujas del reloj. Revoleaban sus piernas, se tornaban peligrosos obligándonos a esquivarlos. El director paró de tocar para reorganizar la pista, lo patotearon listos para la pelea. Adriana, con gesto seductor, les pidió que se calmaran, que bailaran con todos. Uno intentó besarla de prepo, ella rápida de reflejos tiró su cabeza hacia atrás, lo frenó con su mano firme. Lo miró fijo a los ojos fijos, le sostuvo la vista por un largo rato, desafiándolo. La Tía Hugo estaba abrazada a la Tía Marta; les gritó que se fueran. Un rubiecito de cara seca tiró una piña al voleo, la recibí yo. Enfureció el bandoneonista, tiró a matar con una silla pegándole al que tenía cerca, un cusquito que saltaba para parecer más bravo. El del chelo vio con horror cómo le rompían el violín al director. Enloqueció, habían traspasado todo límite, desde su altura de casi dos metros con sus manos grandes y pesadas atacó a cachetazos sonoros a los cabezas huecas. Nos precipitamos a la lucha cuerpo a cuerpo, pasamos de pista a chiquero. La Tía Gise colaboraba dando patadas en los huevos por sorpresa. La Tía Marta y su amada Pacu los escupían con gargajos. La Jesusa y la Javier, despojada de sus uñas postizas, subidas a las sillas les tiraban platos y vasos, les apuntaban a la cara para que sangraran. El pianista desapareció. Al violinista lo encerraron en el baño, había tomado una cuchilla de la cocina e intentaba matar al asesino de su instrumento. En pleno va y viene se escucharon llegar las sirenas de la policía. Eduardito, la Sobrina, clamaba por las Tías. Mientras, los gorras subían las escaleras hacia el primer piso, gritaban “¡Policía!” con la intención de pararnos, daban golpes. Los mozos tenían las caras rojas de los trompazos que intercambiaron. Abajo nos esperaban con carros y patrulleros. Queríamos salir de ahí. Agarré a la Sobrina de la mano, uno le tiró una patada en el pecho, me soltó tambaleante, se fue para atrás sin hacer pie. El borde de nuestra mesa esperaba su nuca. Nos metieron a todos juntos en la misma celda.

Fuente: Cortesía del autor